|

國立臺灣大學氣候天氣災害研究中心博士後研究員 李孟學 人類的文明是對抗災害的歷程,台灣是全世界災害潛勢非常高的國家,同時面臨地震、風災、水災三種天然災害,其中 90% 的人口面對二種災害,73% 的人口面對三種災害 (The World Bank, 2005),防災工程之執行成果直接影響人們的生命財產。

國立臺灣大學土木工程研究所 許展維 每天的電力都有尖峰以及離峰的時段,要如何在尖峰時依然穩定供應電力?要如何在離峰時妥善應用多餘的電力?抽蓄發電提供一個良好的解決方案。

國立臺灣大學土木工程研究所營管組博士 蔡明達 綠建築是目前國內外建築設計與發展的重要趨勢,推動綠建築也是各國政府重要的政策。也因此,我們會接觸到越來越多的綠建築,從圖書館到住宅大樓,都有綠建築的蹤跡(如圖一)。那到底什麼是綠建築呢?其實,國內外對於綠建築這樣的概念有很多說法:綠建築、生態建築、永續建築等等,而這些名詞所代表的概念中,其實有很多重複的部份。

楊舒涵 國立臺灣大學土木工程學系 碩士 一場大雨,對地表上的河川會帶來什麼影響?河川的水變多了,我們直覺地這麼想,但是否曾經想過,河川流量變化的「過程」長什麼樣子?也就是從平時的流量,隨著降雨漸漸高漲,到高峰後又回基流的歷程。首先,我們需要知道雨水從天上降到地表後,到底會流去什麼地方。

雨水降至地表後,扣除因蒸發或遇到窪地、湖泊等攔截的損失,一部分的水會滲入到地表下,進入更深層則成爲地下水,隨著坡度在地下流動,另一部分因土壤水分達飽和而未入滲的超滲降水,則在地表上流動,稱為「地表逕流」或「漫地流」(Surface Runoff),我們眼見河川裡流動的河水就是地表逕流(圖一)。而各地水文測站測得每單位時間通過的河水體積,則為河川的「流量」(Flow Rate)。 (本篇轉載自科技部高瞻自然科學教學資源平台) 楊政玹 國立臺灣大學土木工程學系 碩士 每當災害來臨時,往往會造成重大的人員、經濟損失,Central Board of Secondary Education (CBSE) 就曾經統計過,全球的經濟平均每年因為災害損失八千八百億 [1],因此如何減低災害是一件非常重要的事。在過去,減災通常由政府所主導,根據專家、學者對災情專業的判斷來做決策。然而隨著網際網路與行動裝置的普及,開始有人提出了眾包救災的概念,希望藉著人民的力量,深入的了解災區的狀況以及災民的需求,以達到最佳的減災效率 [2]。

(本篇轉載自科技部高瞻自然科學教學資源平台) 林庭輝 國立臺灣大學土木工程系電腦輔助工程組 碩士 臺灣水庫淤積嚴重,目前平均淤積量約為29.5%,為了延長水庫壽命,只能從「開源、節流」方面來著手,隨著臺灣環境保護意識的逐漸抬頭,新建水庫這個方案已漸漸不被列入考慮,而對於水庫淤滿這項全球都面臨的難題,前內政部長、水利專家李鴻源說過:「開源不可能,只能節流了。」

目前唯一的辦法就是清淤,但清淤數量仍遠不及淤積數量,主要是因為臺灣地區地形陡峭,地質較為破碎,地震頻繁,且近年全球暖化與氣候變遷造成降雨集中,造成水庫淤積加劇,另水庫地點多屬偏遠山區,受限交通因素,全面清淤更加困難。 為了減少水庫淤積,要先從水庫集水區上游進行保育工作,使山坡可以穩定,減少土砂流入水庫;已進入水庫的土砂,主要清理方式有三種:陸上機械開挖、浚渫船(抽泥船)水力抽泥以及興建排砂隧道。 (本篇轉載自科技部高瞻自然科學教學資源平台) 張沄真 國立臺灣大學土木工程學系 學生 氣候變遷對水循環造成了許多影響,海平面上升以及漸趨頻繁的超大豪雨,對台灣這樣一個平均雨量是世界三倍的海島型國家來說,意味著大水時代的來臨。不同於以往「人定勝天」的工程思維,新一代的工程師,不再對水採取「隔離政策」,而是順應水循環的自然定律,與水共存。

雨水除了以河流等地面徑流方式進入大海之外,也會入滲成為地下水,再由地下徑流入海。然而傳統都市計劃卻建造了許多不透水的高樓大廈、水泥或柏油路面,將水循環中「入滲」的這一環截斷了。雨水無法入滲,地下水量減少,地面水流卻大增,無處可去的水只能往低窪地區流,釀成水災。 傳統治水工程上的另一個盲點,是對排洪速度的錯誤認知。以往在設計渠道或其他排洪設備時,總認為越快將水排出越好,然而上游集水區急速排出的大量雨水,反而容易造成下游地區淹水。現在工程師已經逐漸了解,避免水災的最佳方式,是讓城市能夠「透水」、「保水」,才能讓水在流往大海的路上平均分配於每一個角落,以免集中於某一區域造成災害。 為了使城市能夠「透水」,必須先提高地表排水性能。一旦水能滲入土壤,土壤中的空隙便能滯留水分,達到「保水」的作用。以下簡單介紹幾種近年來工程上常使用的手法: (本篇轉載自科技部高瞻自然科學教學資源平台) 王柔蘋 國立臺灣大學氣候天氣災害研究中心 專任助理 位於西北太平洋的臺灣,每逢七到九月颱風便密切來訪,當颱風開始逐漸成形、不斷逼近臺灣,新聞便開始不斷地播送颱風動向,而畫面中政府長官嚴正待命不敢輕忽,但看看窗外,往往不像新聞所說的風強雨大,所以到底要如何判斷會不會放颱風假呢,以下就對「颱風假」做個說明。

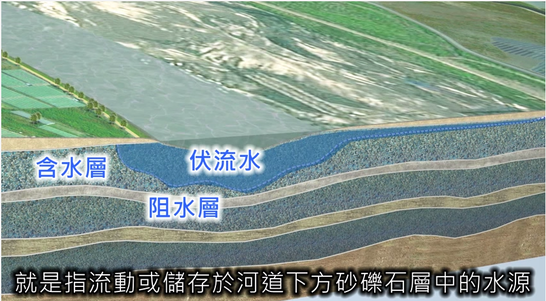

「颱風假」其實有個正式名稱為「災防假」,是針對臺灣地區受天然災害影響時,行政院人事行政總處會發布「天然災害停止上班及上課情形」公告哪些地區停班、停課的時間,以避免上班、上課人員遇到通勤困難,造成生命財產損失。 到底要刮多大的風、降多大的雨才會放假?大部份的人都誤以為颱風停止上班及上課的規定是依據災害防救法所訂,其實不然,災害防救法主要為記載各中央災害防救業務主管機關之災害預防、災害應變及災後復原重建之規定;而停班停課標準則是依據行政院人事行政總處所訂定之「天然災害停止上班及上課作業辦法」。 (本篇轉載自科技部高瞻自然科學教學資源平台) 蔡孟涵 國立臺灣大學氣候天氣災害研究中心 專案計畫助理研究員 什麼是「伏流水」 伏流水為流動或儲存於河道下方砂礫石層中的水源。也有學者出伏流水為河川及沼澤之底部或側部之沙礫層中所含之地下水(圖一)。

(本篇轉載自科技部高瞻自然科學教學資源平台) 陳奕竹 國立臺灣大學土木系電腦輔助工程組 博士生 當颱風侵襲臺灣之後,有時會聽到新聞報導提到「原水濁度達到多少NTU,已影響正常供水」,其中的濁度、NTU代表什麼意思呢?又為什麼颱風之後原水濁度會上升?以及我們該怎麼解決颱風之後的供水問題呢? 濁度、NTU代表什麼意思呢? 水質濁度 (turbidity) 為水樣中懸浮物質的含量,包含泥土、粉砂、微細有機物、無機物、浮游生物等懸浮物和膠體物等,濁度愈高代表水樣愈混濁。現今常用的濁度分析為「散射比濁測定法」,簡單而言就是量測「光線通過水樣時受到阻礙」的程度,也就是比較「水樣」和「標準參考濁度懸浮液」受到特定光照之後,兩者所產生的散射光強度,散射光強度較大者,其濁度較大。濁度的單位是NTU (nephelometric turbidity unit),當1公升的水中含有1毫克 (mg) 的二氧化矽(SiO2) 時,此時水樣的渾濁程度稱為1 NTU或1度。圖1為「濁度0、50、100、500、3,000之水樣示意圖」,當背景為黑色時,隨著水樣濁度上升,我們愈難透過水樣看見黑色背景。

|

Archives

December 2016

Articles

All

|

RSS Feed

RSS Feed